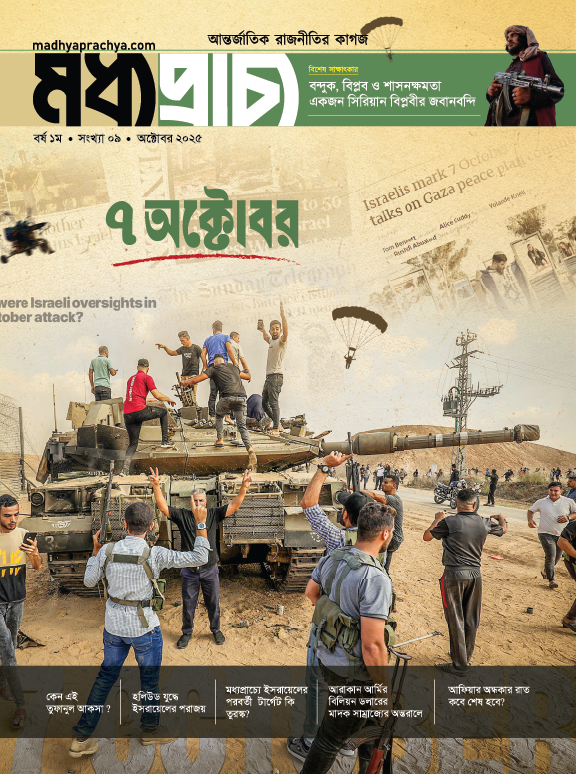

হামাসের অপারেশন তুফানুল আকসা শুধুমাত্র গাজার ঘটনাকেন্দ্রিক কোন ইস্যু ছিল না। বলা যায়, সে অপারেশনের পরই শুরু হয় এমন এক ঘটনাপ্রবাহের স্রোত, যা একে একে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে তুমুলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায় । যেন একখণ্ড পাথর সরতেই ডোমিনোর মতো ভেঙে পড়ে পুরো কাঠামো। আর এর প্রথম বড় ধাক্কাটা গিয়ে লাগে দামেশকে। মাত্র ১২ দিনের মাথায় অবিশ্বাস্যভাবে পতন ঘটে বাশার আল আসাদ সরকারের।

এই ঘটনার প্রভাব পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে ইরান, তুরস্ক, ইয়েমেন, লেবানন, মিশর, জর্ডান এবং ইরাক পর্যন্ত। প্রতিটি দেশেই শুরু হয় রাজনীতির নতুন সমীকরণ, অস্থিরতা আর ক্ষমতার ভারসাম্যে বড় রকমের রদবদল।

বিশ্লেষণ সংস্থা ‘আসবাব’ এক বিশেষ প্রতিবেদনে ২০২৫ সালের এই আঞ্চলিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে—একটি মাত্র ঘটনা কীভাবে একের পর এক দেশকে প্রভাবিত করতে পারে, সেটা বোঝাতে ‘ডোমিনো প্রভাব’ বা ‘প্রজাপতি প্রভাব’-এর মতো ধারণা বুঝা গুরুত্বপূর্ণ।

ডোমিনো প্রভাব বা প্রজাপতি প্রভাব না বুঝলে বোঝা কঠিন হবে—কীভাবে ২০২৩ সালের একটি সংঘর্ষ ধাপে ধাপে এমন প্রভাব ফেলল যে, ২০২৫ সালে এসে পুরো অঞ্চলের রাজনীতি, নিরাপত্তা আর কূটনৈতিক সম্পর্কের চিত্রটাই পালটে গেল।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পরিবর্তন একদিকে যেমন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলছে, তেমনি নিয়ে আসছে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি। মধ্যপ্রাচ্য এখন এমন এক টার্নিং পয়েন্টের সামনে দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রতিটি দেশের জন্য বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।

আসাদ শাসনের পতন ও ডোমিনো প্রভাব

‘ডোমিনো প্রভাব’ বলতে বোঝানো হয় এমন এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া, যেখানে একটি ঘটনার পর আরেকটি ঘটনা ঘটে ঠিক যেমন ডোমিনোর প্রথম খণ্ডটি পড়ার পর একটির পর একটি পড়ে যেতে থাকে। এই ধারণাটি রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সমাজ ও প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও, এর উৎস রাজনৈতিক। ১৯৫০-এর দশকে শীতল যুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডুইট আইজেনহাওয়ার ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে প্রথম এই ধারণা ব্যবহার করেন। তার মতে, ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের হাতে পড়ে গেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশও একে একে পতনের মুখে পড়বে।

সিরিয়ায় আসাদ শাসনের পতন কেবল একটি দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, বরং এটি গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্যে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কিছু প্রভাবশালী শক্তি পিছিয়ে পড়েছে, কেউ আবার সেই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে এসেছে। আবার অনেক রাষ্ট্র নিজের স্থিতিশীলতা হারানোর আশঙ্কায় আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

এই পরিবর্তনের পেছনে ‘তুফানুল আকিসা’ ও গাজা যুদ্ধের প্রভাবও রয়েছে, যা মূলত সিরিয়ায় আসাদের শাসন পতনের মতো ঘটনার পেছনে থাকা ডোমিনোর প্রথম কয়েকটি খণ্ড। এর অর্থ, এসব ঘটনা একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ধারাবাহিকতা হয়তো সরাসরি অন্যান্য শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে দিবেনা, কিন্তু এটি নতুন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করছে। এতে কিছু দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি পুনর্বিবেচনা করছে, কোথাও নীরব সংঘাত আবার জেগে উঠছে। নতুন জোট গড়ে উঠছে, আবার নতুন প্রভাবশালী শক্তিও আবির্ভূত হচ্ছে বিভিন্ন দিকে।

তবে এখানেই শেষ নয়। ‘ডোমিনো প্রভাব’ মূলত ‘প্রজাপতির প্রভাব’ নামক বড় ধারণার একটি অংশ। ‘প্রজাপতির প্রভাব’ এসেছে অরাজকতার তত্ত্ব থেকে। যেখানে বলা হয়েছে— ছোট একটি পরিবর্তনও বৃহৎ ও অপ্রত্যাশিত পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, ব্রাজিলে একটি প্রজাপতির ডানার নড়াচড়া টেক্সাসে ঘূর্ণিঝড়ের কারণ হতে পারে। এই ধারণাটি মূলত বিজ্ঞান থেকে এলেও, আজ তা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

ডোমিনো প্রভাবের বিপরীতে, প্রজাপতির প্রভাব আমাদের শেখায় যে, সব প্রতিক্রিয়াই একরৈখিক বা পূর্বানুমেয় নয়। অনেক সময় এগুলো হয় অপ্রত্যাশিত, জটিল ও বৈচিত্র্যময়।

‘তুফানুল আকিসার ফলাফলও ছিল এমনই—অপ্রত্যাশিত ও অরৈখিক। উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরোধ ফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ করা, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল হিজবুল্লাহ দুর্বল হয়েছে, আসাদ সরকারের পতন হয়েছে। আবার এই পরিস্থিতিতে হুথিদের প্রভাব বেড়েছে, তুরস্কের আঞ্চলিক অবস্থান মজবুত হয়েছে এবং এরদোগানের ক্ষমতা আরও পোক্ত হয়েছে। যেটা না ফিলিস্তিনপন্থী পক্ষগুলোর উদ্দেশ্য ছিল, না ছিলো ইসরায়েলের পরিকল্পনার অংশ।

সবশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে ঘটনা ও পরিবর্তনগুলোর প্রভাব এতটাই পরস্পর-নির্ভর, জটিল ও অপ্রত্যাশিত যে, কোন একটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা প্রায় অসম্ভব। আর তাই, ‘আসাদের পতন’ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, বরং এটি বড় এক পরিবর্তনের প্রবাহ—যার তরঙ্গ পৌঁছাতে পারে অনেক দূর।

তুরস্ক: আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারে সাফল্য ও ‘জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ পার্টির রাজনৈতিক লাভ

সিরিয়ায় সাম্প্রতিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে তুরস্ক। এ পরিবর্তন তুরস্কের জন্য শুধু ইরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রভাব বিস্তার প্রতিযোগিতার জয় নয়, বরং এটি রাশিয়ার সঙ্গে তার জটিল কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কার্ড হিসেবে যুক্ত হয়েছে। একইসঙ্গে, আসাদ সরকার পতনের ফলে উত্তর সিরিয়ায় সক্রিয় কুর্দি ওয়াইপিজি (YPG) এবং তাদের নেতৃত্বাধীন ‘সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস’ (SDF)—যারা কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) ঘনিষ্ঠজন— অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সিরিয়া নিয়ে সম্ভাব্য চুক্তির ফলে তুরস্ক কার্যত উত্তর সিরিয়ায় কুর্দি স্বায়ত্তশাসনের হুমকি প্রতিহত করতে পেরেছে। এটি দক্ষিণ তুরস্কে কুর্দি বিদ্রোহ পরিস্থিতির গতিপথই বদলে দিয়েছে। ফলে, গত অক্টোবর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া, সেই কুর্দিদের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সমঝোতার প্রক্রিয়া এখন আরও গতি পেতে পারে।

অন্য অনেক আঞ্চলিক শক্তির মতো হুমকির মুখে না পড়ে, তুরস্ক বরং নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। সিরিয়ার পাল্টে যাওয়া বাস্তবতা তুরস্ককে একটি নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোর কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছে—যার পরিধি ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান এবং লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কাঠামোর মূল লক্ষ্য সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইএসের পুনরুত্থান ঠেকানো। পাশাপাশি, ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে সিরিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষায় তুরস্ক এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে এমন এক নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে যেখানে তুর্কি ও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হতে পারে। আর এটাই তুরস্ককে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কৌশলগত সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছে।

এই ভূরাজনৈতিক সাফল্যের বাইরেও, আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল হতে পারে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের শাসনের আরও দীর্ঘায়ন। দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ার প্রতিরোধকামীদের সমর্থন দেওয়ার যে কৌশল তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা এখন সফল প্রমাণিত হচ্ছে। এতে করে দেশের ভেতরে তার নেতৃত্বাধীন ‘জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি’র অবস্থান আরও শক্ত হচ্ছে। বিশেষ করে যদি তিন মিলিয়নের বেশি সিরীয় শরণার্থী দেশে ফিরে আসে, তবে তা জনমনে সরকারের প্রতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এ ছাড়াও, সিরিয়া পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় তুরস্কের নেতৃত্বে থাকার সম্ভাবনা তুর্কি অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এর ইঙ্গিত মিলেছে আসাদ সরকার পতনের পরপরই তুর্কি নির্মাণ কোম্পানিগুলোর শেয়ারমূল্য দ্রুত বেড়ে যাওয়ায়। সবাই ধরে নিচ্ছে পুনর্গঠনের প্রথম সারির কাজগুলো তারাই পাবে।

যদিও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এখনো তুরস্কের শাসক পক্ষের জন্য বড় বাধা, তবুও সিরিয়ার ঘটনাপ্রবাহ কুর্দিদের সঙ্গে যে নতুন সমঝোতার সুযোগ তৈরি করেছে, তা দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য আমূল বদলে দিতে পারে। এর ফলে ‘জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি’ নতুন করে সংবিধান সংশোধন, এমনকি নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারে। অন্ততপক্ষে, এটি বিরোধী ‘গণপ্রজাতন্ত্রী পার্টি’ (CHP) ও কুর্দিদের মধ্যকার জোটকে দুর্বল করতে পারে—যা বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের জন্য একটি বড় রাজনৈতিক হুমকি হয়ে উঠেছে।

ইরান : প্রভাব হ্রাস এবং নতুন কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পতন এবং হিজবুল্লাহর পরাজয় ইরানের জন্য বড় ধাক্কা। এতে গত দুই দশকে অর্জিত ইরানি প্রভাব এক ধাক্কায় কমে গেছে। সিরিয়া ছিল ইরানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান—যার মাধ্যমে তেহরান হিজবুল্লাহর সঙ্গে একটি স্থলপথ গড়ে তুলেছিল। এই পথ ব্যবহার করে হিজবুল্লাহ বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলে এবং ইরানের সামনের সারির প্রতিরোধ চেইনে পরিণত হয়।

কিন্তু গাজা যুদ্ধের সময় ইরান ও ইসরায়েলের সামরিক সংঘাতে ইসরায়েলের সামরিক অগ্রগতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলের হামলায় ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থার মারাত্মক ক্ষতি হয়।

সিরিয়া হারানোর অর্থ শুধু হিজবুল্লাহর অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হওয়া নয়, বরং সিরিয়ার বাকি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে গেছে, যা ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর জন্য পথ পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যদিও এই ডিফেন্স সিস্টেমগুলল উন্নত ইসরায়েলি বিমানের জন্য আগে থেকেই তেমন বাধা ছিল না, তবে এগুলো তেলভর্তি ট্যাংকার বিমানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারত। যা আক্রমণের সময় ইরানের প্রয়োজন হয়। এখন এই বাধাও আর নেই।

এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের মূল কৌশল হলো—চরম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইরানকে আলোচনার টেবিলে টানা। কিন্তু আলোচনার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ ট্রাম্প শুধু পরমাণু কর্মসূচি নয়, বরং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও আঞ্চলিক মিত্রদের সঙ্গেও ইরানের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়।

ট্রাম্পের লক্ষ্য আসলে ইরানকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণে বাধ্য করা—অর্থাৎ যেন তেহরান স্বেচ্ছায় তাদের পুরো প্রতিরক্ষা কৌশল (মিত্রদের সহায়তা, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, এবং পরমাণু কর্মসূচি) থেকে সরে আসে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইরান এত সহজে এই শর্ত মানবে না, চরম অর্থনৈতিক চাপের মুখেও না। পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাওয়াদ জারিফের পদত্যাগ এ অবস্থার আরও বড় প্রমাণ।

এই প্রেক্ষাপটে সামরিক সংঘর্ষ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইরানের বর্তমান দুর্বলতা হয়তো ট্রাম্পকে পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার দিকে ঠেলে দিতে পারে, বিশেষ করে ইসরায়েলের চাপ যখন তীব্র। কিন্তু এর ফলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আগুন লেগে যেতে পারে, এবং আরও অনেক দেশ এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে।

বর্তমানে ইরান ‘ফ্রন্টলাইন’ হারিয়েছে, প্রভাবও কমে গেছে। ফলে আমেরিকা বা ইসরায়েল যদি ইরানের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে ইরান হয়তো আর পেছনে সরে যাবে না। বরং সামরিক শক্তি ব্যবহার করে সরাসরি জবাব দেবে।

এই পরিস্থিতিতে ইরান এমন এক কৌশল গ্রহণ করতে পারে যাকে বলা যায়—‘উত্তেজনা বাড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা।’ অর্থাৎ উপসাগরে তেল স্থাপনাগুলোতে হামলা চালানো, হরমুজ প্রণালীতে শিপিং বিঘ্নিত করা, যাতে চীন, ভারত, জাপান এবং উপসাগরীয় তেল-গ্যাস রফতানিকারক দেশগুলো শান্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

এই চাপ মোকাবিলায় ইরান তার পরমাণু কর্মসূচিকে আরও জোরদার করেছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা বলছে, ২০২৪ সালের নভেম্বরেই ইরানের ৬০% সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম চারটি পরমাণু বোমা তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল। আর কয়েক মাসের মধ্যেই আরও অনেক বোমা তৈরি করা সম্ভব। এমনকি মাত্র কয়েক সপ্তাহেই তারা ৯০% সমৃদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছে বোমা তৈরি করতে পারবে।

সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হলো, নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া মার্কিন কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী—ইরান এখন একটি সহজতর, প্রাথমিক ধরণের পারমাণবিক বোমা তৈরির কথাও ভাবছে, যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

মোটকথা সিরিয়ায় প্রভাব হারিয়ে প্রথম ডোমিনো পড়ে গেছে। এখন দেখার বিষয়—পরবর্তী ডোমিনো কি ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা হবে, নাকি তেহরানের পরমাণু বোমার ঘোষণা? এই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতের মধ্যপ্রাচ্য।

ইয়েমেন: পরবর্তী ডোমিনো খণ্ড কি হুথিরা?

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী, যারা পরিচিতি ‘আনসারুল্লাহ’ নামে, ইরানঘনিষ্ঠ ‘প্রতিরোধ জোট’ (Axis of Resistance)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা শুধু বৃদ্ধিই পায়নি, বরং তা ইসরায়েলের বাণিজ্যিক স্বার্থে বড় ধরনের হুমকি তৈরি করতে শুরু করেছে। ওয়াশিংটন-সমর্থিত সামুদ্রিক জোটও তাদের এই হুমকি প্রতিরোধে কার্যকর কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি—কমপক্ষে বাইডেন প্রশাসনের মেয়াদের শেষ পর্যন্ত।

হুথিদের এই সাফল্য তাদের অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তা ও বৈধতা বাড়িয়েছে। তারা এখন কেবল ইয়েমেনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং একটি আঞ্চলিক খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছে। এ কারণে ইরান তাদের প্রতি আরও বেশি সমর্থন দিতে পারে, বিশেষ করে সিরিয়া ও লেবাননে প্রতিরোধ জোটের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে।

এদিকে, উপসাগরীয় দেশগুলোর দুশ্চিন্তা বেড়ে চলেছে । হুথিদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি হিসেবে দেখছে। গাজা যুদ্ধ ছাড়াও হুথিদের সঙ্গে রাশিয়া ও চীনের গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও পশ্চিমা বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর সম্ভাব্য হুমকি হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে, হুথিদের নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের সতর্ক ও শান্ত কৌশল কার্যকর হয়নি। এ অবস্থায় বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্চের মাঝামাঝি তীব্র এক বিমান হামলা শুরু করেন—হুথিদের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস ও ইরান থেকে আসা অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। এর আগে ট্রাম্প হুথিদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় যুক্ত করেন।

তবে, মার্কিন প্রশাসন জানে—হুথিদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা সহজ নয়। ইয়েমেনের জটিল ভৌগোলিক গঠন আর স্থানীয় গোত্রভিত্তিক সমাজ কাঠামো এখন হুথিদের শক্তির উৎস। ফলে শুধু বিমান হামলায় তাদের নির্মূল সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বড় পরিসরের স্থল অভিযান—যা চালাতে হবে সৌদি ও আমিরাত-সমর্থিত ইয়েমেনি বাহিনীকে।

যদিও এই বাহিনীগুলো একসঙ্গে কাজ করতে পারছে না এবং নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্বে জর্জরিত, তবুও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সম্প্রতি তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি বাড়াতে কাজ করছে। উদ্দেশ্য, হুথিদের সামরিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া। তবে, বাস্তবতা বলছে—এই অভিযান হয়তো হুথিদের শুধু নৌযান হুমকি দেওয়ার ক্ষমতা কমাবে এবং সম্ভবত হোদেইদা বন্দর পুনর্দখলেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সৌদি আরব এখন এক দ্বিধার মুখে দাঁড়িয়ে। একদিকে, ইরানের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীকে সীমান্ত থেকে হটিয়ে দেওয়ার সুযোগ, অন্যদিকে সম্ভাব্য প্রতিশোধের ভয়—যা তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে হুথিদের হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে।

হুথিদের অনেক প্রতিপক্ষ মনে করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়—ডোমিনোর পরবর্তী খণ্ড হিসেবে ইয়েমেনকে উত্তাপ দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এখনও নিশ্চিত নয়। হুথিদের মিত্ররা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে—তা হিসাব কষেই সবাই এগোচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা, আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার তালিকায় হুথিরা হয়তো এখন শীর্ষে নেই। ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ বড় শক্তিগুলোর দৃষ্টি হয়তো অন্য কোথাও সরে যেতে পারে—যা হুথিদের হাতে কিছুটা সময় এনে দেবে নিজেদের অবস্থান নিয়ে নতুন করে ভাববার জন্য।

ইরাক: আমেরিকার চাপে, ইরানের ছায়ায়

আসাদ সরকার পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তন এসেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ইরাকেও। এখন ইরান আগের তুলনায় দুর্বল এবং আমেরিকার চাপের মুখে কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে ইরাক পরিণত হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে—যেখানে যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত চাপ প্রয়োগ করবে।

ফলে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে যেভাবে ইরাক থেকে ধাপে ধাপে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেটা নতুন করে বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কারণ ওয়াশিংটনের আশঙ্কা—যদি মিত্রবাহিনী সরে যায়, তবে যে নিরাপত্তাহীনতার শূন্যতা তৈরি হবে, তা ইরান ও তার অনুগত গোষ্ঠীগুলো পূরণ করে ফেলবে। বিশেষ করে সিরিয়ায় যে প্রভাব ইরান হারিয়েছে, সেটি ইরাকে পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেয়ে যাবে।

যদিও ট্রাম্প প্রশাসন সামরিক উপস্থিতি কমিয়ে আনার নীতি চালিয়ে যাবে, তবুও ইরানের আঞ্চলিক বিস্তার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সেনা রেখে দেবে। পাশাপাশি, ইরাক সরকারকে তেহরানের সঙ্গে সম্পর্ক সীমিত রাখতে ও ইরানের ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন না করতে চাপ প্রয়োগ করবে।

এছাড়া, ইরান-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের—বিশেষ করে হাশদ আল-শাবি বা ‘পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস’-এর প্রভাব খর্ব করতে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

এর জবাবে ইরান সরাসরি সংঘাতে না জড়িয়ে, ধৈর্যের কৌশল অবলম্বন করবে। তাদের মিত্ররাও হয়তো আমেরিকার হামলার লক্ষ্যবস্তু হওয়া এড়াতে তাদের কার্যক্রম হ্রাস করবে এবং সামরিকভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত রাখবে।

তবে, এতসব কৌশলগত হিসাব-নিকাশের মধ্যেও বাগদাদের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাৎক্ষণিক কোনো বড় পরিবর্তন আসার ইঙ্গিত নেই। যদিও সিরিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে ইরাকে সুন্নি গোষ্ঠীর অবস্থান শক্তিশালী করতে পারে এবং শিয়া আধিপত্যের সঙ্গে একটা ভারসাম্য তৈরি করতে পারে, তবুও সিরিয়ায় যেভাবে প্রভাব হারিয়েছে, ইরাকেও ঠিক সেভাবে ইরানের প্রভাব পুরোপুরি কমে যাবে—এমনটা খুব সম্ভাব্য নয়।

এ বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে ইরানপন্থী জোট কিছুটা পেছনে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু এই পরিবর্তন ইরাকের ক্ষমতার কাঠামোগত বাস্তবতায় কোনো বড় ধাক্কা দেবে —এমনটি মনে হওয়ার কারণ নেই। শিয়াদের প্রাধান্যযুক্ত রাজনৈতিক কাঠামো এখনই বদলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

লেবানন: হিজবুল্লাহর পতন ও পুনরুদ্ধার

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে এবং আসাদ সরকারের পতনে হিজবুল্লাহ বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে। যদিও দলটি এখনও উল্লেখযোগ্য সামরিক সক্ষমতা ধরে রেখেছে, তবে লেবাননের সমাজ ও রাজনীতিতে আগের মতো প্রভাব ফিরিয়ে আনতে তাদের আরও সময় ও প্রচেষ্টা দরকার। তবুও, দলটির কৌশলগত ক্ষতি একেবারেই অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে, ইরান থেকে সিরিয়া হয়ে লেবাননে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের স্থলপথ বন্ধ হওয়া হিজবুল্লাহর সামরিক সক্ষমতার জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক অঙ্গনেও হিজবুল্লাহ ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কিংবা প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নে দলটির প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। তারচেয়েও বড় ধাক্কা এসেছে রাজনৈতিক জোট থেকে—দীর্ঘদিনের মিত্র ‘ফ্রি প্যাট্রিয়টিক মুভমেন্ট’সহ অধিকাংশ জোটসঙ্গী দলটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে দলটি যে বহুদলীয়, সাম্প্রদায়িক সীমানার বাইরে রাজনৈতিক বৈধতা পেত, সেই ছাতাও এখন ভেঙে পড়েছে।

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে হিজবুল্লাহর জন্য তার ঘাঁটিভিত্তিক জনসমর্থন ধরে রাখা এবং সামাজিকভাবে প্রভাব বিস্তার করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। এই আর্থিক টানাপোড়েন তাদের পুনর্গঠনের পথেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

হিজবুল্লাহর এই দুর্বলতা লেবাননের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলোকে সক্রিয় করে তুলেছে। এসব দল এখন দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের অবস্থান জোরদার করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। তারা হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করা এবং লিটানি নদীর উত্তরে অবশিষ্ট অস্ত্রভাণ্ডার বিলুপ্ত করাকে জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে চাচ্ছে—বিশেষ করে দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের উপস্থিতি ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাপের প্রেক্ষাপটে।

সিরিয়ার ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে হিজবুল্লাহ এখন আর আগের মতো সমর্থন বা সামরিক জোগান পাচ্ছে না—বিশেষ করে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে। এই বাস্তবতা সামনে রেখে বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে হিজবুল্লাহর আগের প্রতিপত্তি ফিরে পাওয়া বেশ অনিশ্চিত।

এই অবস্থায় দলটি হয়তো এখন ঘরোয়া রাজনীতিতে মনোযোগ দেবে—নিজেদের গুছিয়ে নেওয়া, রাজনীতিতে অবশিষ্ট প্রভাব ধরে রাখা, এবং ২০২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে প্রভাবশালী অবস্থান নিশ্চিত করাই হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য। এই নির্বাচনই লেবাননের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক মানচিত্র গঠনে বড় প্রভাব ফেলবে।

জর্ডান: সুযোগের মাঝেই হুমকি

আসাদ সরকার পতন জর্ডানের জন্য একদিকে যেমন স্বস্তি, অন্যদিকে আবার নতুন দুশ্চিন্তারও জন্ম দিয়েছে। সীমান্তজুড়ে সিরিয়ার বিগত সরকারের মদদপুষ্ট অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং ইরানঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা অনেকটা কমে এসেছে—এটা জর্ডানের জন্য বড় একটি সুযোগ। কিন্তু এই পরিবর্তনের পথই আবার অনিশ্চয়তায় ভরা। সিরিয়ায় অস্থির পালাবদল, নতুন করে শরণার্থী ঢল এবং নিরাপত্তা হুমকি—এসবই জর্ডানের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে জর্ডান এখন সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করবে এবং ইরানপন্থী গোষ্ঠী কিংবা আইএস-এর পুনরুত্থান ঠেকাতে কাজ করবে—এখানে নতুন দামেস্ক সরকার ও তুরস্ক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে।

ঘরের ভেতরে সরকার একদিকে ইসলামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে, অন্যদিকে প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। ইসলামিক অ্যাকশন ফ্রন্ট (মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা)-এর মতো সংগঠনগুলো থাকবে সরকারের কড়া নজরদারিতে।

অন্যদিকে জর্ডান চায়, এই পরিবর্তনগুলোকে অর্থনৈতিক সুযোগে পরিণত করতে। সিরীয় শরণার্থীদের ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ কমাবে। পাশাপাশি, সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক পথ চালু হলে ইউরোপ ও তুরস্কের পণ্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে পৌঁছাতে আবার সহজ হবে। এছাড়া, সিরিয়ার পুনর্গঠনে অংশ নেওয়া জর্ডানের অর্থনীতিকে নতুন গতি দিতে পারে।

তবে বাস্তবতা হলো—জর্ডানের অর্থনীতি দুর্বল, আর এর ওপর ইসরায়েলের চরমপন্থী নীতির মতো বাইরের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তাই ‘জর্ডানে পরিবর্তনের ঢেউ’ আসবে—এ ধারণা এখনো কেবল একটি আকাঙ্ক্ষা মাত্র, এর পেছনে দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ নেই।

কারণ, জর্ডানের সরকার এখনো মার্কিন সমর্থন ভোগ করে এবং শক্তিশালী উপজাতীয় সমর্থনও রয়েছে তাদের পক্ষে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলো—বিশেষ করে ইসলামিক অ্যাকশন ফ্রন্ট—সরকার পতনের কোনো কর্মসূচি বা বিপ্লবী পরিকল্পনা এখনো নেয়নি। বরং গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও তারা সংঘাত এড়িয়ে চলার নীতি অনুসরণ করেছে।

মিসর: জটিল ভূরাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার টালমাটাল ভবিষ্যৎ

মিসরের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকটাই নির্ভর করছে বিদেশি সহায়তার ধারাবাহিকতা ও কঠোর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার ওপর। যদিও সিরিয়ার ঘটনাপ্রবাহে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তবুও মিসরের এই দুই মূল ভিত্তিতে আপাতত কোনো পরিবর্তনের আভাস নেই। ২০১১ সালে মোবারকবিরোধী গণবিপ্লবের মতো আরেকটি গণঅভ্যুত্থান ফের ঘটবে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন যতই তীব্র হচ্ছে, ততই বিক্ষোভ ও অস্থিরতার সম্ভাবনা বাড়ছে—যা মিসরের ইতোমধ্যেই ভঙ্গুর অবস্থায় থাকা স্থিতিশীলতাকে আরও বিপন্ন করতে পারে।

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন আবারও তুলে ধরেছে মিসরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রকৃত রূপ—যেখানে মিসরকে আঞ্চলিক কৌশলের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করে ওয়াশিংটন। এখনকার বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তি মিসরের স্থিতিশীলতাকে মধ্যপ্রাচ্যে ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখছে। কিন্তু বাস্তবে মিসর আজ এমন এক অঞ্চলে অবস্থান করছে যেখানে নানা জটিল সংকট একযোগে বিস্তৃত—সুদানের গৃহযুদ্ধ, লিবিয়ার অনিশ্চয়তা, আফ্রিকার বিশৃঙ্খল অঞ্চলগুলো, আর গাজায় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ পরিস্থিতি। এসবের মধ্যে রয়েছে গাজা থেকে সম্ভাব্য মানুষ সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা ও ইসরায়েলের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, যা সীমান্তে উদ্বাস্তু সংকট ও নিরাপত্তা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এর প্রভাব সরাসরি পড়ছে মিসরের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতির ওপর।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহায়তা কিছুটা স্বস্তি দিলেও, মিসরের অর্থনৈতিক নীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। গত কয়েক বছরে যেসব নীতির কারণে সংকট তৈরি হয়েছে, দেশটি এখনও সেই পথেই হাঁটছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই সংকট আবার ফিরে আসবে, বরং আরও গভীর হতে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লিবিয়া: রাশিয়ার নজর এখন ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে

সিরিয়ায় সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন রাশিয়ার জন্য কিছুটা ধাক্কা হলেও, মস্কো সেটাকে পরাজয় হিসেবে না দেখে এক নতুন কৌশলের সূচনা হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। এই কৌশলের বীজ বপন হয়েছিল আসাদ সরকারের পতনের এক বছর আগেই, যখন রাশিয়া ধীরে ধীরে সৈন্য ও অস্ত্র সরিয়ে নিচ্ছিল পূর্ব লিবিয়ার দিকে। আর আসাদ সরকার পুরোপুরি ভেঙে পড়ার পর, রাশিয়ার এই স্থানান্তরের গতি আরও বেড়ে যায়। ঘাঁটি থেকে রাশিয়া সরাসরি সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়েছে লিবিয়ার আল-খাদিম ও জুফরা ঘাঁটিতে।

এই সামরিক তৎপরতা ইঙ্গিত দেয়, মস্কো এখন আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে চায় লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রভাবশালী সামরিক নেতা জেনারেল খলিফা হাফতারের সঙ্গে, যিনি ওই অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। রাশিয়ার লক্ষ্য স্পষ্ট— আফ্রিকার দিকে যাওয়ার সেতুবন্ধ হিসেবে লিবিয়াকে ব্যবহার করা। একইসঙ্গে এটি হবে আফ্রিকা কর্পস (ভাগনার গ্রুপের উত্তরসূরি) নামে পরিচিত রুশ বাহিনীর জন্য একটি প্রধান লজিস্টিক ঘাঁটি। মস্কোর এই কৌশল আসলে আফ্রিকায়, বিশেষ করে সাহেল অঞ্চল ও সুদানের লাল সাগর উপকূলে, নিজেদের প্রভাব বিস্তারের বড় একটি পরিকল্পনার অংশ।

অন্যদিকে, লিবিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনো অস্থির। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। পূর্ব ও পশ্চিম লিবিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের বিভাজন এখন অনেকটাই দৃঢ়, এবং এতে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ভূমিকাও কম নয়—তারা চাইছে এই বিভক্তিই যেন স্থায়ী হয়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

তবে রাশিয়ার এই সক্রিয়তা পশ্চিমা বিশ্বকে চুপ করে বসে থাকতে দেবে না বলেই মনে হচ্ছে। সম্ভাবনা রয়েছে, পশ্চিমা দেশগুলো কৌশলগত পাল্টা পদক্ষেপ নিতে পারে, আর যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে চাপ প্রয়োগ করতে পারে লিবিয়ার বিরোধী পক্ষগুলোর ওপর—যাতে তারা অন্তঃকলহ দূরে ঠেলে একসঙ্গে রাশিয়ার প্রভাব মোকাবিলা করে। কিন্তু এমনটা হলে আবারও দেশে নতুন করে সামরিক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে।

সূত্র: আসবাব

মধ্যপ্রাচ্যের জুন সংখ্যায় প্রকাশিত